01

快乐与痛苦

我们的人生中,快乐和痛苦如影随形。究竟是什么让快乐无法恒久,痛苦亦不会永驻?

让人感到快乐与痛苦的大脑系统,并非各自独立运作。实际上,它们由同一套脑区协同管理,主要包括下丘脑、伏隔核、中脑边缘系统以及脑内阿片系统。这些脑区既处理奖赏,也处理厌恶;既控制快感,也调节痛觉缓冲。

因此,快乐与痛苦本质上是一体两面、共生共存的。可以想象它们像跷跷板两端:当快乐一端越压越低,痛苦的一端便随之升高;而当一个人承受了大量痛苦之后,快乐也会悄然浮现。"乐极生悲"与"苦中作乐"虽显极端,但的确反映了大脑中这一深刻的平衡机制。

例如,当你连续做许多带来即时满足的事情——吃糖、喝酒、刷短视频——快乐感不会无限延续。不出几个小时,空虚、无聊,甚至低落的情绪便会涌上心头。反之,投入一些看似痛苦的活动,如长跑、冷水浴或长时间专注工作,反而会带来深层次的快乐与满足。

极端的痛苦体验同样遵循这一规律:长跑至最后一公里,跑者常会体验到超脱的愉悦感;女性经历分娩剧痛后,随之而来的往往是强烈的爱意与解脱感;情绪崩溃、大哭之后,人们往往感到一种出奇的宁静与清醒。无论机制如何不同,这些体验都根植于同样一组大脑区域——掌管快乐与痛苦平衡的神经网络。

大脑,天生追求平衡。

02

多巴胺

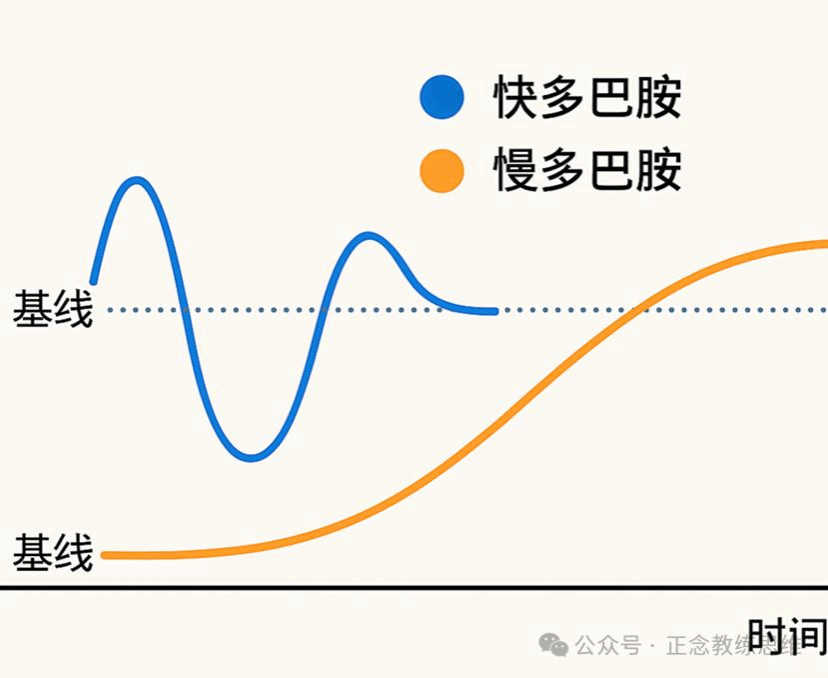

在这其中,多巴胺扮演了关键角色,维系着快乐与痛苦的微妙交织。多巴胺传递可分为两种模式,通常被称为“快多巴胺”和“慢多巴胺”。

快多巴胺来得快、去得也快:刷短视频时的快感源源不断,但结束后却往往感到空虚和麻木,这是快多巴胺机制在起作用。每一波快感高潮之后,紧接而来的便是低谷,大脑甚至会释放名为动力啡(dynorphin)的化学物质,加深情绪的低落。

相比之下,慢多巴胺来得缓慢而持久,也不会带来失落感:比如,经过努力专注读完几页书后获得的满足感,或是沉浸于心流状态的愉悦体验,正是慢多巴胺的作用。哪怕阅读结束,多巴胺水平慢慢下降,人也不会感到空虚。

这两个过程的基线(Baseline)不同。快多巴胺的基线比较高,刷手机整个过程中你都兴致勃勃;慢多巴胺的基线则比较低,因为刚开始的时候你是不舒服的 —— 你本不愿意跑步、不想读书,需要忍受最初的低兴致 —— 但是只要进入状态,多巴胺水平就慢慢升上来了。

这种不同,不仅仅是心理体验上的差别,更是大脑生理机制的区别:

快多巴胺主要激活奖赏回路,尤其是伏隔核(nucleus accumbens)和腹侧被盖区(ventral tegmental area, VTA)。这些区域会迅速响应刺激,比如甜食、社交点赞、赌博、短视频,给人带来立刻的快感,但也容易导致奖赏系统的疲劳和神经适应。

慢多巴胺则更多依赖前额叶皮层(prefrontal cortex)与边缘系统的合作,需要努力、延迟满足和深度投入,带来更持续的内在满足感和稳定的情绪状态。

03

内稳态

神经适应(Neuroadaptation)是理解快乐-痛苦平衡的另一个核心概念。

当大脑频繁接触某种强烈刺激时(比如经常刷短视频、暴饮暴食、滥用药物),奖赏系统会逐渐降低对刺激的敏感度。这是一种保护机制,叫做神经适应。简单来说,刺激越多,快乐反而越少,门槛越来越高。这种机制在进化上是为了防止过度兴奋而崩溃,但在现代社会,它却常常让我们陷入“越追求快乐,越感到痛苦”的怪圈。

相反,适量经历痛苦或不适,比如锻炼、学习、耐心地完成困难任务,会刺激大脑加强慢多巴胺回路,提升情绪稳定性,并且让人更容易获得真正深层次的满足感。这也是为什么,越能接受延迟满足的人,幸福感往往更持久。

从更宏观的角度看,大脑的这种平衡机制体现了**内稳态(Homeostasis)**原则。

内稳态并不仅仅指体温、血糖等生理状态的平衡,它同样适用于情绪和神经递质水平。

当外部环境导致快乐感急剧升高时,大脑会通过调节化学物质,拉回到一个稳定区间;而当人经历痛苦或压力时,大脑也会努力激活补偿机制,比如释放内啡肽(endorphins)、催产素(oxytocin)等,使人重新感受到安全与连接感。

可以说,快乐与痛苦的交替,不是偶然的波动,而是生命本身在寻求持续稳定的一种表达。

04

观自在

当我们以脑科学的角度重新审视痛苦与快乐时,我们对哲学也有了新的体会与思考。

叔本华曾说:“人生就是在痛苦与无聊之间像钟摆一样来回摆动:当你为生存而劳作时,你是痛苦的;而当你的基本需求得到满足后,你又会陷入无聊。”

从脑科学的理解来看,也许可以稍作修正:当你的基本需求得到满足时,大脑会短暂地给予你快乐,但随之而来的,是空虚与无聊感。因为无论是痛苦还是快乐,大脑都有一种深层次的平衡本能——它总会试图把你拉回到某种“基线”状态。

快感不会无限延续,痛苦也不会永远持续。我们在快乐的巅峰感受到的是快乐本身,而在快乐过后感受到的空虚,则是大脑为了恢复平衡而进行的自然调节。

从这个角度看,叔本华的“钟摆”不仅是存在的隐喻,也是神经生理机制的真实反映。

也许,真正的智慧,就是能够洞察到这根“钟摆”在心中来回摆动的过程。不是去抗拒快乐,也不是逃避痛苦,而是以一种平静而清醒的态度,保持觉察,接纳它们的交替。

在痛苦中不绝望,在快乐中不沉溺。理解到一切情绪的波动背后,都是大脑在努力维持某种动态平衡。正是这种觉知,让人在无常之中找到一种更深的安定感。

也许能观察到一点,我们才能真正体会到某种自由,某种自在。

作者简介:Jack教练,本文转载自微信公众号:正念教练思维(ID:Inner-Greatness),俞浩,专注于职场人的个人成长经验分享。

本文转自壹心理